Historie

Standort Marburg

Im Juni 1876 wurden die ersten Kranken in die damalige „Irrenheilanstalt Marburg“ aufgenommen. Zunächst konnten bis zu 300 Patienten in den zehn Gebäuden aufgenommen werden, später – nach baulicher Erweiterung – bis zu 700 Kranke. Jede der errichteten sogenannten Krankenabteilungen war von einer Gartenanlage umgeben mit Bewegungsmöglichkeit im Freien. Es gab unter anderem Abteilungen für „gesellschaftsfähige und gebildete Kranke“, „Aufnahme- und Wachabteilungen für Halbruhige“ und „Wachabteilungen für Unruhige“, getrennt nach Frauen und Männern. Im Jahr 1901 wurde die Anstalt in „Landesheilanstalt Marburg“ umbenannt.

Die Zeit der Weltkriege

öffnen/schliessenWährend des Ersten Weltkrieges diente die Anstalt unter anderem als Lazarett mit 200 Betten. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden mehrere hundert Patientinnen und Patienten zwangssterilisiert aufgrund rassenhygienischer Gesetzgebung. In den Jahren 1940 bis 1944 kam es zu Verlegungen von über 260 Patientinnen und Patienten in andere Anstalten, die später fast alle Opfer nationalsozialistischer Mordaktionen wurden.

Auch im Zweiten Weltkrieg wurde ein Lazarett in der Anstalt untergebracht. Nach Kriegsende wurde die Anstalt durch die Besatzungsmacht für Truppenunterkünfte beschlagnahmt. Der größte Teil der Kranken musste anderweitig untergebracht werden, lediglich etwa 100 Kranke konnten in einem Krankengebäude bleiben.

Von den 50er Jahren bis heute

öffnen/schliessenAm Anfang der 1950er Jahre übernahm der Landeswohlfahrtsverband Hessen die Anstalt. Sie wurde umbenannt in „Psychiatrisches Krankenhaus“.

Die Klinik Lahnhöhe (Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie) wurde 1974 erbaut. Der erste Ärztliche Direktor war Dr. Heinrich Koch, der sich besonders einer „klinischen Heilpädagogik“ verschrieben hatte. Er plante, der Klinik Lahnhöhe ein heilpädagogisches Fortbildungszentrum anzugliedern. So waren auch die Patienten der ersten Jahre vorwiegend Kinder und Jugendliche mit Epilepsie sowie geistigen und körperlichen Behinderungen.

Standort Gießen

Im September 1911 wurde die Landes-Heil- und Pflegeanstalt Gießen in Betrieb genommen. Die Stadt Gießen hatte dafür ca. 20 Hektar des Stadtwaldes an der Licher Straße zur Verfügung gestellt. Im damals aktuellen „Pavillon-Baustil“ mit Jugendstil-Formelementen erbaut, verteilten sich die Krankengebäude asymmetrisch auf dem Gelände. Eine imaginäre Geschlechterachse trennte Männer- und Frauenseite.

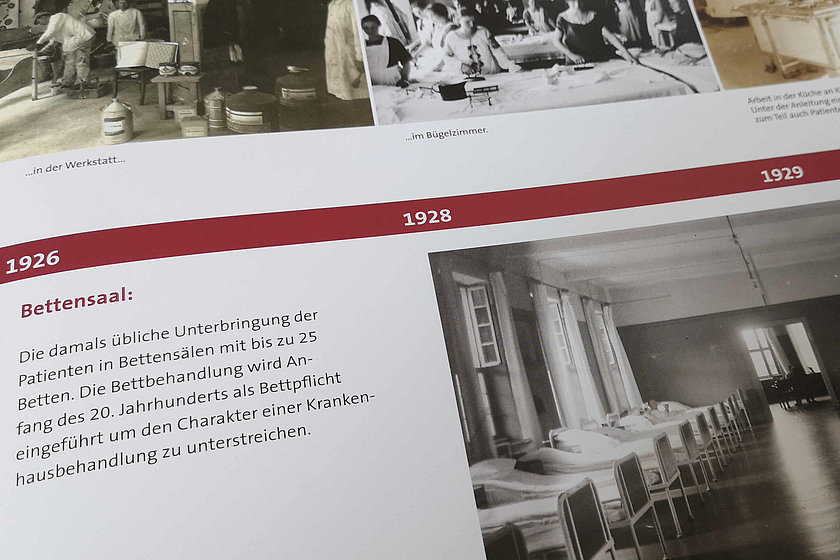

Es gab Aufnahme- und Krankengebäude für Wachbedürftige, für Pflegebedürftige und für Unruhige. In vier kleinen Landhäusern lebten Patientinnen und Patienten, die in der Landwirtschaft mithalfen oder in verschiedenen Betrieben arbeiteten (Küche, Wäscherei, Bügelzimmer, Maschinenhaus und Handwerksbetriebe).

Die Zeit der Weltkriege

öffnen/schliessenWährend des Ersten Weltkrieges diente die Anstalt als Reservelazarett zur Wiederherstellung der Kriegstauglichkeit traumatisierter Soldaten. Im Rahmen der nationalsozialistischen „Eugenik- und Euthanasie-Programme“ wurden Zwangssterilisationen veranlasst und 263 Patienten in Hadamar getötet. Auf Erlass des Reichsinnenministers wurden aus dem gesamten mitteldeutschen Raum jüdische Patienten „gesammelt“, die später in einer Tötungsanstalt in Brandenburg umgebracht wurden.

Von den 50er Jahren bis heute

öffnen/schliessenAm Anfang der 1950er Jahre übernahm der Landeswohlfahrtsverband Hessen die Anstalt. Sie wurde umbenannt in „Psychiatrisches Krankenhaus“. In den späten 1950er Jahren wurden erstmals Medikamente zur Behandlung eingesetzt. Später kamen neben Arbeits- und Beschäftigungstherapie neue Behandlungsformen wie Sozio-, Psycho- und Bewegungstherapie hinzu.

Seit Mitte der 1970er Jahre werden Frauen und Männer auf gemischt-geschlechtlichen Stationen behandelt. Die großen Schlafsäle wurden zugunsten kleinerer Zimmer entfernt. In der Zeit der Psychiatrie-Reform in den 1970er und 1980er Jahren gingen von dieser Klinik entscheidende Impulse für die sozialpsychiatrische Versorgung in der Region aus.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Gießen eine moderne Fachklinik und ein anerkanntes akademisches Lehrkrankenhaus der Justus-Liebig-Universität Gießen. Das differenzierte Behandlungsangebot umfasst die Bereiche Allgemeinpsychiatrie, Gerontopsychiatrie sowie Abhängigkeitserkrankungen.

Gemeinsame Entwicklung der Standorte Gießen und Marburg

Im Jahr 2002 wurde eine Zusammenführung der Kliniken in Marburg und Gießen zum „Zentrum für Soziale Psychiatrie Mittlere Lahn“ vorgenommen. Seit 2009 trägt der Krankenhausverbund den Namen „Vitos“. Zusammen mit der Klinik Lahnhöhe und der Klinik für Psychosomatik in Gießen bilden die beiden Kliniken in Gießen und Marburg das Vitos Klinikum Gießen-Marburg. Es ist das derzeit größte Fachkrankenhaus für Psychiatrie in Hessen.